他提出“新发展理念”,统筹创新、协调、绿色、开放、共享,既体现马克思主义发展学说,又有中国传统辩证法特征。他发展了马克思主义政治经济学,并将“破与立”、“稳与进”、“质与量”、“统与放”等中国哲学思想应用于经济中心工作。在2023年的中央经济工作会议上,他提出,“坚持稳中求进、以进促稳、先立后破”、“统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革”、“统筹新型城镇化和乡村全面振兴”、“统筹高质量发展和高水平安全”等。习近平还提出新时代社会主要矛盾变化。他推动发展方式深刻变革,引领中国经济十余年保持稳定增长,对世界经济增长年平均贡献率一直保持在30%左右。他提出的新时代人文经济学受到广泛关注,被理论界认为体现了现代化的最终目标是实现人自由而全面的发展,也使中华优秀传统文化在社会主义市场经济中焕发新活力。

2023年6月1日下午,习近平在位于北京的中国国家版本馆考察时,在兰台洞库了解馆藏精品版本保存情况。新华社记者 鞠鹏 摄

这位文学艺术的“铁粉”倾力促进中国文化繁荣。2014年,时隔72年后,习近平主持召开中共历史上第二次文艺工作座谈会,提出“文以载道”、“以文化人”。与会者回忆,他“像朋友亲人间叙谈”,三个多小时的座谈会后和大家逐一握手。见到扮演焦裕禄、杨善洲的李雪健,他说“这两个人物你刻画得特别好,我觉得就是入戏了,人生如戏、戏如人生”。从在地方任职时规划中国美术学院的未来,到担任总书记后批准兴建国家版本馆;从关怀中华文明探源工程,到推动《复兴文库》、《儒藏》和“中国历代绘画大系”建设……他要求在守正创新中“赓续历史文脉”。他倡导构建清朗网络空间,推动媒体融合,身体力行做国际传播话语转换。他对神话、史诗、说唱文学、说书、山歌、地方戏等民间文化艺术倾注极大热情,鼓励当代青年小说家、诗人、画家等创新,支持国产科幻电影突破。他还提出“让城市留住记忆,让人们记住乡愁”,把“工业锈带”变为“生活秀带”,让田园风光和诗意山水并存。

有次习近平在新疆考察时,一位维吾尔族乡亲向他说起各民族要团结,应该像“石榴籽一样紧紧抱在一起”。习近平此后多次提起这一比喻。“56个民族是石榴籽,中华民族是整体的石榴。我们是一个中华民族共同体,要同舟共济迈向第二个百年奋斗目标。”他说,一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史,“国土不可分、国家不可乱、民族不可散、文明不可断”,“祖国必须统一,也必然统一”。

他经常谈及“和合”、“包容”、“天人合一”这些中国文化中耳熟能详之词,视之为解决人类共同难题的思想资源,并认为这与马克思主张的“人和自然界之间、人和人之间的矛盾的真正解决”相通。“讲信修睦”、“亲仁善邻”、“以和为贵”这些观念,都可用于现代社会治理,中国人的做事之道在于“有事好商量”。他要求学习毛泽东称赞的“依靠群众就地化解矛盾”的“枫桥经验”。他发起史无前例的生态修复和保护行动,包括对长江做“大体检”,出台“十年禁渔”措施。他说,“治好长江之病还是用老中医的办法”,“祛风驱寒、舒筋活血、通络经脉,既治已病,也治未病,让母亲河永葆生机活力”。在他的领导下,中国生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化,天更蓝,山更绿,水更清。

2023年9月20日下午,习近平在浙江省绍兴市浙东运河文化园考察。新华社记者 谢环驰 摄

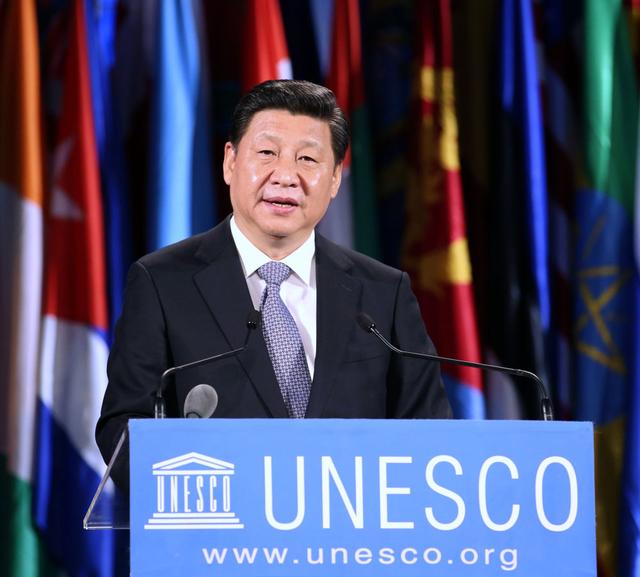

习近平将怀柔远人、协和万邦的古代理想,融入新时代外交思想,提出构建人类命运共同体的理念。2016年,在习近平邀请下,二十国集团领导人到西湖畔观看《最忆是杭州》演出,那时他就提出,中国“不是要一家唱独角戏”,“不是要营造自己的后花园”,而是要建设各国共享的百花园。他在2023年致世界中国学大会·上海论坛的贺信中指出,“推动文明交流互鉴,为繁荣世界文明百花园注入思想和文化力量”。

文明的新道路

美国一家研究机构撰文说,习近平不仅是文明的“传承保护人”,还是文明的“创造者”。

中国的文化传统和现实国情都决定了,习近平引领的人类文明新形态将走出一条不同于西方的道路。这个文明新形态就是中国式现代化,它覆盖世界近20%人口,缩小贫富差距,达成物质和精神的和谐,不以牺牲环境为代价来换取发展,永远不对外扩张称霸。

习近平年轻时读过马尔库塞的《单向度的人》,看到西方现代化中由于资本侵蚀造成人的生存状态“单向度”弊端,一直希望推动解决物质与精神、人与自然的失衡问题。致力使物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展,这是习近平说的“我们这个时代的新文化”和“中华民族现代文明”的鲜明特征。

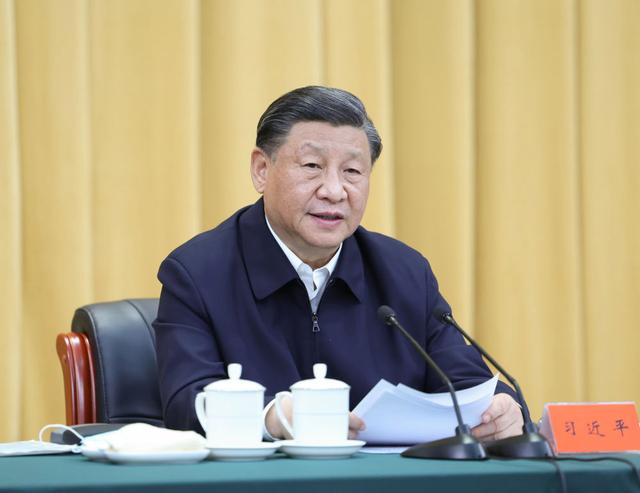

2023年6月2日,习近平在北京出席文化传承发展座谈会并发表重要讲话。新华社记者 鞠鹏 摄

习近平用物理学术语比喻中国式现代化的与众不同——西方发达国家是一个“串联式”发展过程。中国要把“失去的二百年”找回来,决定了它的发展必然是一个工业化、信息化、城镇化、农业现代化叠加发展的“并联式”过程。

2019年,他把深圳定义为中国特色社会主义先行示范区,从这里可以一窥未来现代化的面貌。毗邻香港的深圳是40多年前邓小平推动设立的经济特区。这个人口规模是纽约两倍的城市被称作“创新之都”,来到这里,客人首先从机场迎宾墙上就能看到凡尔纳名言“但凡人能想象之事,必有人能将其实现”。在街头,立着写有“空谈误国,实干兴邦”的标语牌。从电动汽车到新型无人机,从低碳试点到智慧城市,各种创新成果不断涌现。这里平均每几百米有一座公园和图书馆,剧院也散布全城。公共服务体系完整便利,社会公益组织众多,官员尽职服务民众和企业。

在北方,建设中的雄安新区是习近平谋划的另一座社会主义现代化新城。去年5月,习近平来考察,尤其关注白洋淀生态。1985年,习近平为看一眼白洋淀来这里,但百姓一句“别看了,水都干了”让他灰了心。这次他看到白洋淀,水天一色,百鸟翔集。他要求,不能因为建雄安新区,使白洋淀万劫不复,二者要相得益彰,而不是相冲相克。雄安“涵养水源”、“绿色发展”的建城理念,充分体现“取之有度,用之有节”的古老生态智慧。

习近平把浙江确定为共同富裕示范区。他去年到义乌李祖村考察,看到这个曾经脏乱差穷的村子已成为整洁美丽的共同富裕示范村,村民收入超过全国农村平均水平,也因为浓郁的文化气氛被称作“诗和远方”。习近平走进村“共富市集”,问返乡大学生手编竹篮的销量,观摩扎染商铺学生作品,与开咖啡店的创业青年聊自己喝过的咖啡。他夸奖市集办得好,不仅有丰富的产品还有丰富的传统文化。

2023年9月20日上午,习近平在浙江省金华市义乌市后宅街道李祖村考察。新华社记者 谢环驰 摄

党内权威理论专家接受新华社采访时认为,习近平引领的中国式现代化,把五千年中华文明与马克思主义贯通,为民族复兴凝聚起更基本、更深沉、更持久的力量,使得中国日益走近世界舞台中央,中华文明日益对世界产生深刻的影响。

“习近平从历史渊源、民族情怀、人文思想去阐释中国特色社会主义道路、理论和制度,向世界展示中国的文明大国形象、东方大国形象、负责任大国形象和社会主义大国形象,增强了国际社会对中国道路与中华文明的认知和理解,体现出中国共产党人和中国人民为人类对更好社会制度的探索提供中国方案的坚定信心,为破解世界之问、时代之问提供中国智慧、作出更大贡献的不懈追求。”中共中央党校(国家行政学院)文史教研部中国史教研室主任王学斌说。

习近平领导建设新型社会主义现代化国家,打破了各国都要以西方制度模式为归宿的单线式历史观。不仅如此,习近平还提出一系列关于文明交流互鉴和国际关系的新理念,表明中国始终要做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

这充分体现在习近平2013年提出的构建“人类命运共同体”上,这个理念与中国古代“天下一家”概念相统一,描绘出“世界大同”愿景,为世界文明发展昭示新方向,为最终实现人类解放和人的自由全面发展开辟新进程。

有人担心,强大的中国会挑战现有世界秩序。习近平认为,中华文明具有兼容并包的特性,中国可以和世界各国形成“和而不同”的相处之道。中国文化倡导“礼之用,和为贵”、“万物并育而不相害,道并行而不相悖”,在当今世界有很大价值。

他向外国朋友介绍《孙子兵法》,说这部著名兵书的要义是慎战、不战。“和为贵”的理念融入了中华民族的血脉,刻进了中国人民的基因。他提出被称作“为万世开太平”的全球安全倡议,呼吁“共同维护世界和平安宁”。

去年10月以来,巴以冲突升级造成人道主义灾难。习近平在会见外国元首和出席多边活动时反复呼吁双方停火止战,强调落实“两国方案”是根本出路。中方主持召开联合国安理会巴以问题高级别会议,推动安理会通过冲突爆发以来首份决议,派出特使劝和促谈,加大人道主义援助,向危难中的加沙人民伸出援手。

同样是在动荡的中东,沙特阿拉伯和伊朗去年在中国斡旋下实现历史性复交。“这是一个鼓舞人心的典型事例。”香港大学法律学院政治理论讲座教授贝淡宁说,“有影响力的大国可以成为和平缔造者,能让交战双方坐到谈判桌上。”

2014年3月27日,习近平在巴黎联合国教科文组织总部发表重要演讲。新华社记者 姚大伟 摄

“国之交在于民相亲”,习近平出访时常提起这句中国古语。面对美国民众,他说“中美到底是对手,还是伙伴”是首先要回答的问题,这是一个根本的、也是管总的问题,“中国愿意同美国做伙伴、做朋友”。他讲中俄永远是朋友,中国是非洲的可靠朋友。他推动中国深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系。

他提出被称作“为天地立心”的全球文明倡议,弘扬全人类共同价值,呼吁“共同倡导尊重世界文明多样性”、“充分挖掘各国历史文化的时代价值”,对“文明隔阂论”、“文明冲突论”、“文明优越论”等论调作出有力回应。

习近平提出的全球发展倡议则被称作“为生民立命”,他号召“坚持发展优先”、“坚持以人民为中心”,“不让任何一个国家在世界现代化进程中掉队”。他提出的“一带一路”倡议,被称作现代版“丝绸之路”。150多个国家与中国签署合作文件,拉动近万亿美元投资。习近平引用“计利当计天下利”、“立己达人,兼济天下”来阐释合作共赢的义利价值抉择和情怀。

习近平年轻时谈及他对儒家“修身齐家治国平天下”处世信条的理解时说:“‘平天下’不是打天下,不是统治天下,而是让老百姓摆脱贫困,安居乐业、丰衣足食。天下都以你为榜样去和平发展,用你的理念去协和万邦,实现大同,这就离‘平天下’不远了。”

去年12月,习近平瞻仰毛泽东遗容,称对毛泽东的最好纪念,就是把他开创的事业继续推向前进。他引用毛泽东的话说:“我们总要努力!我们总要拼命的向前!我们黄金的世界,光华灿烂的世界,就在前面!”

“对历史最好的继承就是创造新的历史,对人类文明最大的礼敬就是创造人类文明新形态。”习近平说。(记者王进业、李志晖、许林贵、李云路、桂涛、张博文、杨一苗、朱涵)

编辑 刘佳妮